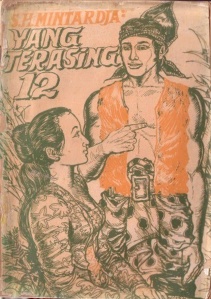

YANG TERASING

JILID 12

“YA Itulah yang aku cemaskan. Jika ayah menunggu saat purnama naik dan ternyata usaha itu gagal, maka penyelesaian yang dilakukannya adalah apa saja yang dapat dilakukan saat itu, dan yang barangkali tidak sesuai dengan keinginan ayah sendiri”

“YA Itulah yang aku cemaskan. Jika ayah menunggu saat purnama naik dan ternyata usaha itu gagal, maka penyelesaian yang dilakukannya adalah apa saja yang dapat dilakukan saat itu, dan yang barangkali tidak sesuai dengan keinginan ayah sendiri”

Wiyatsih tidak menyahut. Sebenarnya ia juga ingin Kiai Pucang Tunggal mengambil sikap yang segera.

“Aku selalu dilarang oleh ayah jika aku ingin membuat perhitungan langsung” berkata Puranti.

Wiyatsih hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya.

“Aku akan berbicara sekali lagi” berkata Puranti kemudian.

“Aku akan mencobanya pula” berkata Wiyatsih, “apapun tanggapan kakang Pikatan, aku harus memberitahukan bahwa sebentar lagi bulan akan bulat di langit, dan masalah bendungan itu harus dipecahkan.

Demikianlah, maka keduanya pun meninggalkan ladang jagung itu dan kembali menemui Kiai Pucang Tunggal yang menunggu keduanya di tepian Kali Kuning, dibawah tebing yang curam tempat mereka biasa berlatih.

Dengan singkat Puranti menceriterakan apa yang didengarnya dari perampok itu, sehingga dengan demikian Kiai Pucang Tunggal mendapat gambaran yang pasti tentang orang-orang yang mati terbunuh itu.

“Apakah ayah masih akan menunggu?”

“Apaboleh buat Puranti” jawab ayahnya, “kita hanya menunggu beberapa hari saja. Bulan menjadi semakin bulat, dan sudah barang tentu semuanya harus diatur sebaik-baiknya”

Puranti menarik nafas dalam-dalam.

“Tetapi kerja anak-anak muda Sambi Sari menjadi semakin kendor Kiai, “ berkata Wiyatsih.

“Usahakan agar mereka tetap melakukan tugasnya. Untunglah bahwa kami sempat menyingkirkan mayat-mayat itu. Jika tidak maka kerja itu pasti sudah terhenti sama sekali”

Wiyatsih menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar, bahwa itu adalah suatu tekanan agar ia mendengarkan pendapat Kiai Pucang Tunggal.

Demikianlah waktu yang pendek itu dilalui dengan penuh ketegangan. Namun demikian, dengan susah payah Wiyatsih dan Kesambi berusaha agar anak-anak muda Sambi Sari tidak menjadi jemu dan apalagi ketakutan. Meskipun ada juga satu dua yang dengan berbagai macam alasan sudah tidak dapat bekerja sepenuhnya, namun betapapun lambatnya, kerja itu berjalan terus, dari hari ke hari dengan penuh ketegangan, kecemasan dan debar yang semakin keras memukul jantung mereka.

Dalam pada itu, Wiyatsih pun ternyata bekerja semakin keras di siang dan malam hari. Ia tidak mau ikut menyusut dalam kerja di bendungan, tetapi ia ingin juga mencapai kemajuan sejauh-jauhnya di bidang olah kanuragan.

Ketika bulan sudah hampir bulat, maka sekali lagi Wiyatsih menemui Pikatan. Sekali lagi ia memperingatkan, bahwa menjelang purnama naik, Hantu Bertangan Api menunggunya.

“Aku tidak peduli pada bendungan itu” berkata Pikatan, “jika pada suatu saat aku akan membuat perhitungan dengan Hantu Bertangan Api, aku melakukannya setelah purnama haik. Setelah bendungan itu dirusaknya. Aku ingin menyelesaikan persoalanku tanpa menghubungkannya dengan siapapun dan dengan apapun.

“Bukan kau kakang, tetapi hantu itulah yang telah menghubungkan persoalan itu dengan bendungan yang belum selesai.

“Itu bukan urusanku. Jika kau memang mempunyai kemampuan berkelahi seperti yang pernah kau perlihatkan, kenapa tidak kau pertahankan bendunganmu?”

“O, jadi kakang tidak berkeberatan jika akulah yang melawan Hantu Bertangan Api?”

“Apakah keberatanku, Itu urusanmu. Jangan mengorbankan aku”

Dada Wiyatsih menjadi semakin panas. Dan kakaknya melanjutkan, “Jika kau ingin mendapat pujian dari seluruh rakyat Sambi Sari, kau harus dapat melakukannya hingga selesai. Kau tidak perlu menjerumuskan aku untuk menjadi tumbal bendunganmu, karena kau menyangka bahwa jika aku sudah mati karena Hantu Bertangan Api itu, ia tidak akan merusak bendunganmu”

“Tidak, tidak. Bukan maksudku. Tetapi aku mengharap bahwa kakang Pikatan dapat membinasakan Hantu Bertangan Api itu, sehingga bendungan itu tidak akan terganggu lagi”

“Omong kosong. Aku tidak peduli. Lakukanlah sendiri bersama dengan kawan-kawan kebanggaanmu itu”

Bibir Wiyatsih menjadi gemetar. Lalu katanya, “Jadi kau menghendaki begitu? Kau ingin akulah yang membunuh Hantu Bertangan Api itu? Baiklah, tetapi kau jangan tersinggung karenanya. Kau jangan menganggap bahwa aku telah merendahkan kau, karena kau adalah saudaraku. Saudara tua dan apalagi saudara laki-laki”

“Persetan” bentak Pikatan, “aku tidak peduli. Aku juga tidak peduli jika kau akan ditelan oleh Hantu Bertangan Api itu hidup-hidup. Kau akan menyesal atas kesombonganmu. Tetapi aku tidak peduli, apakah kau akan menjadi debu karenanya”

“Kakang” teriak Wiyatsih.

Pikatan tidak menghiraukannya. Ia pun kemudian menutup biliknya meskipun Wiyatsih masih berdiri didepan pintu.

Wiyatsih tidak dapat menahan tangisnya yang meledak. Ia pun kemudian berlari-lari ke biliknya. Tidak seorang pun yang berani mendekatinya, karena ibunya tidak berada di rumah.

Namun ketika langkah Wiyatsih menjauh, pintu bilik Pikatan terbuka sedikit. Sedikit saja, dan Pikatan mengintai dari celah-celahnya.

Terasa sesuatu bergejolak di hati anak muda itu. Setiap kali ia melihat Wiyatsih menangis jika berselisih dengannya. Dan hampir setiap mereka berbicara tentang apapun, pembicaraan itu tentu akan berakhir dengan perselisihan.

Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia menutup pintu yang hanya terbuka setebal jari itu.

Perlahan-lahan pula ia melangkah ke pembaringannya dan duduk sambil menyangga kepalanya dengan tangan kirinya.

Dalam pada itu, Wiyatsih yang menangis dibiliknya menggeretakkan giginya sambil berkata kepada diri sendiri, “Aku tidak akan memintanya lagi pergi ke bendungan. Akulah yang akan mewakilinya. Aku akan menyebut diriku Pikatan. Jika orang itu tidak mau menganggap aku Pikatan, aku akan mendahului-nya” Wiyatsih meremas jari-jarinya pada rangka pembaringan-nya. Tetapi ia terkejut ketika ia mendengar derik bambu yang diremasnya itu menjadi remuk.

“O” barulah Wiyatsih menyadari, bahwa kemarahan yang meluap di hatinya telah membangkitkan tenaga cadangannya, sehingga jari-jarinya memiliki kekuatan wajarnya.

Namun dengan demikian seakan-akan ia menemukan keyakinan dalam dirinya. Memang tidak ada jalan lain. Ia sendirilah yang harus melawan Hantu Bertangan Api itu, seperti yang dikatakan oleh kakaknya. Akibatnya tentu akan lebih baik daripada jika Puranti atau Kiai Pucang Tunggal lah yang akan menanganinya bagi Pikatan.

Ternyata betapa kemarahan, kejengkelan dan kepepatan hati menyumbat dadanya, namun ia masih juga dapat membuat pertimbangan, kemungkinan yang paling baik bagi perasaan Pikatan, dan selain itu, ia memang juga ingin mengatakan kepada Pikatan, bahwa sebenarnyalah ia juga mampu melakukannya.

“Aku akan berbicara dengan para penjaga itu” berkata Wiyatsih, “jika Hantu itu curang dan membawa beberapa orang kawan, biarlah para penjaga regol itu membantuku, memberi kesempatan kepadaku untuk bertempur seorang lawan seorang dengan Hantu Bertangan Api itu”

Demikianlah, maka tekad itu sudah bulat. Ia harus mengatakannya kepada Puranti dan Kiai Pucang Tunggal. Tidak ada jalan lain yang harus dilakukannya dalam keadaan serupa itu.

Ketika gelap malam mulai menyelubungi padukuhan disekitar Alas Sambirata, maka Wiyatsih pun mendapatkan para penjaga yang masih belum naik ke pendapa. Mereka masih duduk di regol halaman rumah Nyai Sudati. Di jalan yang membujur didepan regol itu, kadang-kadang masih ada seorang dua orang yang berjalan tergesa-gesa. Mereka adalah orang-orang yang kemalaman di pategalan menyiangi tanaman mereka.

Kedua penjaga itu melihat mata Wiyatsih yang menjadi bendul dan kemerah-merahan. Dan mereka pun segera mengetahui bahwa Wiyatsih tentu baru saja menangis sehari-harian.

“Apakah kau bertengkar lagi Wiyatsih?” bertanya penjaga yang tinggi agak kekurus-kurusan.

Wiyatsih menganggukkan kepalanya. Tetapi ia bertanya, “Dari mana kau tahu?”

“Matamu menjadi redup sekali dan kemerah-merahan”

Tanpa sesadarnya Wiyatsih mengusap matanya. Katanya, “Kakang Pikatan selalu marah kepadaku”

“Sebaiknya kau tidak mendekatinya, atau jangan dibawa ia berbincang tentang apapun juga”

“Tetapi beberapa hari lagi purnama naik. Aku sekedar memperingatkannya, bahwa kepentingan pokok dari Hantu Bertangan Api itu adalah kakang Pikatan. Dan aku berharap bahwa kakang Pikatan dapat memusnahkannya, sehingga untuk selama-lamanya ia tidak akan mengganggu kita lagi”

Kedua penjaga itu mengangguk-anggukkan kepalauya. Tetapi salah seorang dari keduanya bertanya, “Apakah menurut dugaanmu, Pikatan akan menang?”

“Tentu. Dahulu kakang Pikatan menang, maka sekarang pun kakang Pikatan pasti akan menang. Jika orang itu sempat meningkatkan ilmunya, kakang Pikatan pun sempat juga meskipun kini tangannya hanya sebelah”

Kedua penjaga itu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam.

“Tetapi kakang Pikatan sama sekali tidak menghiraukannya.” Wiyatsih berhenti sejenak, lalu, “karena itu aku sudah mengambil keputusan, bahwa akulah yang akan melawan hantu Bertangan Api itu”

“Kau?” kedua penjaga itu bertanya hampir berbareng.

Wiyatsih menganggukkan kepalanya. Lalu katanya, “Tetapi aku minta bantuanmu. Aku tidak minta kau ikut bertempur melawan Hantu Bertangan Api. Biar aku sajalah yang akan menyelesaikannya”

“Jadi apa yang harus kami lakukan?”

“Kau hanya sekedar mengawasi. Jika ada anak buah Hantu Bertangan Api yang curang, cegahlah, sehingga aku mendapat kesempatan berperang tanding hingga selesai apapun akibatnya. Jika aku mati, kuburkan aku di sebelah bendungan, agar mayatku dapat menjadi tumbal pembuatan bendungan itu selanjutnya, Hantu Bertangan Api tentu tidak ingin lagi merusak bendungan itu, karena ia akan berpendapat, bahwa hal itu tidak akan ada gunanya lagi sepeninggalku. Apalagi bendungan, sedang kematianku tidak menggerakkan kakang Pikatan untuk pergi ke bendungan itu”

“Ah, jangan berkata begitu Wiyatsih. Kami tahu bahwa kau selama ini telah berlatih mati-matian. Mudah-mudahan ilmumu meningkat semakin tinggi, dan kau dapat menyelesaikannya dengan baik”

“Tentu tidak seorang pun mengharap agar dirinya terbunuh di dalam perkelahian. Tetapi jika itu terjadi, apaboleh buat, jangan lupa akan pesanku itu”

“Jangan begitu Wiyatsih. Tentu ibumu akan sangat bersedih” sahut salah seorang dari kedua penjaga itu, “kenapa kita tidak menghadapi bersama-sama?. Mungkin kau dan kami berdua dapat melawan Hantu Bertangan Api itu, sedang kawan-kawannya, kita serahkan kepada anak-anak muda Sambi Sari. Jika sejak sekarang mereka berlatih, maka mereka tentu akan dapat mengatasinya”

“Sejak sekarang?” bertanya Wiyatsih, “hitunglah, berapa hari lagi purnama akan naik. Kau sangka, kita dapat berlatih dalam empat lima hari saja dan sudah cukup untuk melawan gerombolan Hantu Bertangan Api? Meskipun seandainya anak-anak muda Sambi Sari ada yang berani melakukannya, namun korbannya tentu terlampau banyak”

Kedua penjaga itu tidak dapat mengatasinya lagi. Memang mengerikan sekali jika di tepian itu berserakan mayat anak-anak muda Sambi Sari. Dengan demikian maka setiap orang pasti akan menyalahkan Wiyatsih dan Kesambi yang dengan sepenuh hati berusaha membawa semua anak-anak muda Sambil Sari untuk bekerja di tepian membuat bendungan itu. Dengan demikian, maka bendungan itu akan terhenti karena tidak seorang pun lagi yang berani dan yang boleh turun ke tepian Kali Kuning. Orang-orang tua yang sejak semula sudah ragu-ragu, akan menyebutnya sebagai bencana karena anak-anak muda Sambi Sari tidak menghormati lagi danyang peri prayangan yang menunggui Kali Kuning dan Alas Sambirata. Sedang orang-orang kaya akan mengangguk-anggukkan kepalanya karena usaha yang dapat menutup kemungkinan untuk memeras lebih banyak lagi telah lenyap bersama, lenyapnya beberapa nyawa anak-anak muda Sambi Sari.

Dan kesulitan semacam itu harus diatasi oleh Wiyatsih. Pikatan sama sekali tidak mau mengetahuinya. Ia masih saja acuh tidak acuh dan membiarkan adiknya, seorang gadis yang masih sangat muda itu menghadapi persoalan itu.

Para penjaga itu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam.

“Bagaimana? Kalian belum menjawab permintaanku. Apakah kalian bersedia turun ke tepian disaat purnama naik?”

“Tentu Wiyatsih” jawab mereka bersamaan.

“Jika terjadi apa-apa dengan kalian, maka biarlah keluarga kalian tidak menderita. Sebelum purnama naik aku akan mengusahakan usahamu untuk beberapa bulan dan sedikit bekal bagi keluargamu”

“Ah, itu tidak, perlu Wiyatsih. Katakanlah bahwa tugas yang kau bebankan kali ini bukannya tugas pribadi. Bukan karena aku berkelahi untuk melindungi rumah ini dan harta kekayaanmu. Tetapi jika itu yang kau maksud, maka aku telah berbuat untuk banyak orang, dan itu atas kesadaranku sendiri. Aku berterima kasih atas perhatianmu terhadap keluargaku. Tetapi sekali-sekali ada baiknya aku berbuat untuk banyak orang tanpa pamrih. Dan jika kesempatan itu terbuka, aku akan melakukannya. Namun sudah barang tentu, seperti yang kau katakan, aku tidak ingin terbunuh didalam perkelahian. Tetapi jika itu terjadi, apaboleh buat”

Wiyatsih menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian dengan nada yang dalam, “Terima kasih. Tetapi sebenarnya kalian tidak bersangkut-paut dengan Hantu Bertangan Api itu”

Kedua orang itu memandang Wiyatsih dengan tajamnya. Yang seorang kemudian berkata, “Setiap orang tentu bersangkut paut atas kejahatan yang dilakukan oleh siapapun”

“Terima kasih” berkata Wiyatsih sekali lagi, “pada saatnya aku akan membawamu ke tepian. Pada saat purnama naik nanti. Karena hari itu adalah batas terakhir yang diberikan oleh Hantu Bertangan Api. Jika saat itu kakang Pikatan tidak datang, maka bendungan itu akan dirusaknya. Dan tentu aku tidak akan membiarkannya”

Kedua orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Yang kekurus-kurusan berkata, “Kami akan menyediakan senjata kami yang paling baik”

Demikianlah Wiyatsih dengan haru meninggalkan kedua penjaga regolnya. Ternyata mereka bukan orang-orang upahan yang hanya berbuat sesuatu dengan imbalan uang. Ternyata disamping bekerja untuk mendapatkan sesuap nasi, mereka pun mempunyai tanggung jawab yang utuh terhadap lingkungan hidupnya. Jika orang-orang kaya berusaha menghancurkan lingkungan mereka untuk menambah kekayaan sendiri, maka kedua orang itu, meskipun hidupnya dalam kesulitan, namun mereka tidak membiarkan lingkungannya lebih menderita lagi. Dan yang dapat diberikannya untuk lingkungannya itu, hanyalah tenaganya, karena ia tidak mempunyai lebih dari itu.

Sepeninggal Wiyatsih maka kedua orang itu pun kemudian pergi ke tempat yang sepi di halaman samping. Mereka ternyata masih ingin juga mencoba apakah mereka dapat meningkatkan meskipun hanya setitik, ilmu mereka untuk menghadapi bahaya yang sebenarnya akan mereka hadapi.

“Besok kita minta Wiyatsih memberikan waktu semalam suntuk untuk kita. Jika ia masih bersedia, malam-malam berikutnya pula, kemudian kita beristirahat semalam, karena malam berikutnya lagi adalah saat purnama naik” berkata salah seorang dari kedua orang itu.

Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sadar, bahwa dua malam tidak begitu berarti. Tetapi setidak-tidaknya yang telah terlupakan dapat digalinya kembali dan didalam keadaan yang gawat akan dapat membantu melindungi mereka dari lawan-lawannya.

Malam itu, Wiyatsih sendiri pergi menemui Puranti Disampaikannya apa yang dikatakan oleh Pikatan. Dan dikatakannya pula tekad yang sudah diputuskannya didalam hati.

“Akulah gantinya kakang Pikatan. Itu adalah suatu cara penyelesaian yang lebih baik” berkata Wiyatsih.

“Jangan kau Wiyatsih” berkata Puranti, “lebih baik aku yang langsung menyelesaikannya, karena ia mempunyai persoalan tersendiri dengan aku”

“Tetapi itu akan membuat kakang Pikatan semakin terasing didalam dunianya yang sempit itu. Jika aku yang menghadapinya, apapun akibatnya, ia tidak akan dapat berbuat apa-apa, karena ia sendiri sudah menyuruh aku melawan sendiri”

Puranti masih akan menjawab, tetapi Kiai Pucang Tunggal lah yang mendahului, “Kita akan menunggu sampai perkembangan terakhir”

Kedua gadis itu saling berpandangan sejenak. Namun mereka tidak mengatakan sesuatu lagi. Hanya kepala mereka sajalah yang kemudian tertunduk lesu.

“Wiyatsih dan Puranti” berkata Kiai Pucang Tunggal, “aku sudah mendapatkan suatu gambaran penyelesaian yang dapat kalian tempuh. Aku masih tinggal mematangkannya saja. Malam ini aku akan melihat lagi ke bendungan itu, apa saja yang dilakukan oleh Hantu Bertangan Api disana”

Yang dapat dilakukan oleh. kedua gadis itu hanyalah menganggukkan kepalanya.

“Karena itu, marilah kita pergi. Kalian berdua dapat berlatih, sedang aku akan melihat apa saja yang terjadi di bendungan”

“Baiklah ayah” jawab Puranti.

“Hati-hatilah, setiap saat kau tanpa disengaja dapat bertemu dengan bencana itu. Jika kalian tidak mempunyai jalan lain, kalian dapat mengatasinya sesuai dengan perkembangan keadaan. Tetapi jika mungkin kalian harus menghindari dan menunggu sampai saatnya purnama naik”

Demikianlah, Kiai Pucang Tunggal meninggalkan kedua gadis itu. Sejenak. keduanya masih berada di halaman belakang rumah Wiyatsih. Sebelum mereka pergi, diam-diam mereka dapat juga melihat kedua penjaga regol itu berlatih.

“Agaknya sudah cukup untuk mengikat pengikut-pengikut Hantu Bertangan Api itu didalam perkelahian tanpa membahayakan jiwa mereka sendiri. Karena menurut penilaianku, didalam gerombolan Hantu Bertangan Api itu, tidak ada orang yang memiliki ilmu mendekati Hantu itu sendiri, dan ternyata pula bahwa seorang kepercayaannya telah terbunuh di tepian melawan perampok-perampok kecil kawan-kawan Ja Betet” berkata Puranti kemudian.

“Tetapi kita tidak tahu, berapakah sebenarnya kawan hantu itu. Mungkin tidak hanya satu dua, tetapi sepuluh atau lebih”

“Kau dapat membawa anak-anak muda Sambi Sari ke bendungan pada saat purnama naik Wiyatsih”

“Dan mengumpankan mereka? Mereka akan menjadi semacam batang ilalang yang ditebas dengan mudahnya”

“Tentu tidak semudah itu. Kita tidak akan membiarkan mereka terbunuh. Bukankah selain kedua. penjaga regolmu itu, kita juga bertiga. Jika salah seorang dari kita harus berkelahi menghadapi Hantu itu sendiri, bukankah dua orang dari kita akan dapat melindungi anak-anak itu? Jika kita minta mereka keluar malam itu, semata-mata untuk memaksa mereka di hari-hari berikutnya mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang serupa”

Wiyatsih mengangguk-anggukkan kepalanya.

“Aku mengerti maksudmu”

Demikianlah, maka kedua gadis itu pun kemudian meninggalkan halaman rumah Wiyatsih dan pergi ke tepian yang dilindungi oleh tebing yang dalam. Seperti biasa mereka berlatih sebaik-baiknya. Dan bahkan hampir semalam suntuk. Disaat-saat terakhir itu, terutama Wiyatsih ingin meyakinkan dirinya, bahwa ia tidak akan mati dibunuh oleh Hantu Bertangan Api.

Lewat tengah malam, Kiai Pucang Tunggal pun menyusul mereka berdua, setelah ia berhasil melihat dari kejauhan apa saja yang dilakukan oleh Hantu Bertangan Api itu.

“Sepeninggal pengiringnya yang seorang itu, kini ia selalu membawa dua orang bersamanya” berkata Kiai Pucang Tunggal

Kedua gadis itu mengangguk-anggukan kepalanya.

“Hantu Bertangan Api tampaknya memang sudah gelisah. Empat malam lagi purnama akan naik. Waktu yang diberikan kepada Pikatan itu sebenarnya cukup longgar. tetapi sampai empat hari dari batas waktu yang ditentukan, Pikatan sama sekali tidak menampakkan diri” berkata Kiai Pucang Tunggal.

“Apakah kira-kira yang akan dilakukan?” bertanya Wiyatsih.

“Menilik sikapnya yang gelisah, maka jika Pikatan tidak datang pada saat purnama naik, ia akan benar-benar merusak bendungan itu. Aku sudah melihat ketiga orang itu mulai mengguncang timbunan brunjung di tepian. Bahkan mereka agaknya sedang mengamat-amati tali temali yang mengikat brunjung-brunjung yang sudah diturunkan kedalam air”

“Benar-benar hantu tidak tahu diri” geram Wiyatsih, “bendungan itu bukan bendunganku. Bukan bendungan Pikatan. Tetapi sampai hati juga Hantu itu menjadikan bendungan itu sebagai taruhan. Ia memang harus dibunuh Kiai. Hantu itu memang harus dibunuh saja”

“Tinggal empat malam lagi setelah malam ini Wiyatsih”

“Ya” jawab Wiyatsih, “empat malam lagi. Hantu itu yang binasa, atau aku yang akan berkubur di bendungan itu”

“Ah” desah Puranti, “jangan berkata begitu. Kau masih sangat muda”

“Itu adalah tanggung jawab yang harus aku pikul”

Kiai Pucang Tunggal menarik nafas dalam-dalam. Katanya, “Mudah-mudahan aku berhasil. Empat malam lagi”

Kedua gadis itu memandanginya. Sorot matanya memancarkan kegelisahan hati. Sebenarnya mereka tidak sabar menunggu, apa saja yang akan dilakukan oleh Kiai Pucang Tunggal empat malam lagi. Dan jika itu gagal, maka bencana yang mengerikan akan terjadi. Mayat anak-anak muda Sambi Sari atau Wiyatsih sendiri harus menjadi tumbal karena kekerasan hatinya.

Dihari-hari berikutnya, Wiyatsih tampak semakin murung. Sedang anak-anak muda Sambi Sari yang sedang berada di bendungan pun tampak menjadi semakin gelisah. Bahkan satu dua orang sudah kehilangan gairah sama sekali. Dengan nada yang datar mereka membicarakan kemungkinan yang dapat terjadi pada saat purnama naik nanti.

“Kenapa kita menjadi berputus-asa” berkata Kesambi kepada mereka, “jika pada saat itu Pikatan benar-benar tidak datang maka kitalah yang wajib mempertahankan bendungan ini?”

“Kita harus berkelahi?” bertanya salah seorang dari anak-anak muda itu.

“Apaboleh buat”

“Tetapi, ceritera tentang pertempuran di tepian ini? Bukan saja kita, tetapi perampok-perampok itupun terbunuh oleh orang yang sedang menunggu Pikatan itu”

“Kita tidak melihat sesosok mayat pun disini”

“Tentu sudah disingkirkan”

“Siapa yang menyingkirkannya? Orang yang menunggu Pikatan itu? Mustahil. Ia tidak akan membuang waktu dan tenaga untuk melakukannya. Atau perampok yang terlepas dari kematian itu? Itupun, mustahil. Ia pasti melarikan diri secepat-cepat dapat dilakukannya”

“Jadi kau tidak percaya kepada berita itu?”

“Bukan tidak percaya” jawab Kesambi, “tetapi aku heran, bahwa tidak sesosok mayat pun yang kita temui di tepian ini, hanya sebuah parang, itu pun jika dugaan kita benar”

Anak-anak muda Sambi Sari itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka memang tidak melihat bukti apapun tentang perkelahian yang kabarnya terjadi dengan dahsyatnya di tepian ini, dan beberapa orang perampok terbunuh karenanya”

Dalam pada itu, selagi anak-anak muda itu beristirahat di siang hari, Wiyatsih sempat berkata kepada Kesambi, “Kalianlah yang harus mempertahankan bendungan ini jika kakang Pikatan tidak akan datang. Bukankah kalian laki-laki?”

Kesambi menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, setiap kali ia mempersoalkan bendungan itu dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dengan kawan-kawannya. ia selalu berkata, “Bukankah kalian laki-laki?”

Betapa kecutnya hati anak-anak muda di Sambi Sari. Namun diantara mereka, ada juga beberapa orang yang berhati jantan. Meskipun selama ini mereka tidak pernah menunjukkan kemampuan dalam persoalan yang keras dan mempergunakan Kekerasan itu, namun mereka bersedia bersama-sama dengan beberapa orang kawannya untuk menunggui bendungan itu.

“Kekuatan orang tentu terbatas juga” berkata salah seorang dari mereka, “jika kita lawan mereka dalam jumlah yang banyak, tentu kita akan berhasil menguasainya juga”

Kawan-kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun demikian mereka masih saja selalu dibayangi oleh kecemasan dan kegelisahan. Orang yang menantang Pikatan itu tentu orang yang telah benar-benar mempersiapkan dirinya.

Meskipun demikian, mereka merasa dipanggil oleh rasa tanggung jawab atas keselamatan bendungan yang akan dapat menjadi lambang kesuburan kampung halaman mereka.

Dimalam yang kemudian menyelubungi Sambi Sari, Wiyatsih berada di kebun rumahnya bersama kedua penjaga regolnya. Mereka berlatih bersama-sama untuk mengungkapkan kembali kemampuan yang barangkali agak terselip karena mereka jarang sekali mempergunakannya.

“Tetapi aku tidak dapat terlalu lama” berkata Wiyatsih kepada mereka

“Kenapa?”

“Aku mempunyai janji. Aku harus menepati janji itu. Tetapi dengan sedikit ungkapan dalam latihan ini, kalian akan dapat membuka sendiri kemungkinan-kemungkinan selanjutnya. Besok di ujung malam begini, aku dapat mengawanimu lagi. Demikian juga malam berikutnya. Sedang malam yang menjelang, adalah malam disaat purnama naik. Kita akan berada di bendungan itu bersama-sama dengan beberapa orang anak Sambi Sari.

“Apakah anak-anak itu sudah pernah belajar mempergunakan senjata?”

Wiyatsih menggelengkan kepalanya Dengan nada yang dalam ia berkata, “Belum. Itulah yang membuat aku cemas. Tetapi dengan kalian berdua dan aku sendiri, mudah-mudahan semua kesulitan dapat diatasi jika Hantu Bertangan Api itu membawa beberapa orang kawan.”

Kedua penjaga regol itu mengangguk-anggukkan kepala. Tetapi sebenarnya mereka pun dirambati pula oleh perasaan cemas. Bagi diri mereka. Masing-masing, dan juga bagi anak-anak Sambi Sari.

“Apakah kami berdua akan dapat berbuat lebih banyak dari perampok-perampok yang menurut ceritera orang banyak itu dapat dibinasakan oleh Hantu Bertangan Api? Apakah didalam pertempuran itu nanti, anak-anak Sambi Sari tidak akan menjadi seperti ilalang yang ditebas dengan parang yang sangat tajam?” pertanyaan itu memang selalu mengganggu kedua penjaga regol itu.

Namun seperti dapat membaca perasaan kedua penjaga itu, Wiyatsih berkata, “Kalian tentu jauh lebih baik dari para perampok kecil yang terbunuh itu. Perampok-perampok itu tentu tidak lebih dari perampok-perampok yang pernah memasuki halaman rumah ini. Sedang perampok anak buah Hantu Bertangan Api itupun tidak perlu disegani. Yang mempunyai kelebihan didalam olah kanuragan hanyalah sekedar Hantu Bertangan Api itu sendiri. Sedang orang-orangnya hampir tidak ada bedaya dengan perampok-perampok kecil itu saja”

Para penjaga itu menarik nafas dalam-dalam.

Dalam pada itu, setelah mereka berlatih cukup lama, maka Wiyatsih pun meninggalkan mereka untuk menemui Puranti yang memang sudah menunggunya.

Bersama Puranti dan Kiai Pucang Tunggal, Wiyatsih masih berusaha mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Meskipun tinggal ada waktu dua malam. Tetapi yang dua malam itu dipergunakan oleh Wiyatsih untuk meyakinkan tenaga cadangannya bersama Puranti.

“Kau memang mengagumkan” berkata Puranti meskipun waktu yang kau pergunakan untuk mempelajari ilmu ini terhitung pendek, namun kau kini memiliki kemampuan yang luar biasa. Agaknya ayah telah menemukan cara yang sebaik-baiknya untuk menempa murid-muridnya”

“Gadis itu adalah muridmu” berkata Kiai Pucang Tunggal.

“O, aku tidak ingat lagi. Wiyatsih tidak pantas menjadi muridku karena ilmunya yang hampir menyamai ilmuku sendiri dalam waktu yang sangat singkat” berkata Puranti, “ketika aku mulai mempelajari ilmu ini, untuk mencapai tingkat yang sama seperti Wiyatsih sekarang, aku mempergunakan waktu lima kali lebih lama”

“Ah” Wiyatsih berdesah.

“Sudahlah” potong Kiai Pucang Tunggal, “berlatih sajalah terus. Memang dalam waktu yang pendek, tetapi dengan niat yang bulat, akan banyaklah yang dapat dicapainya” Kiai Pucang Tunggal berhenti sejenak, lalu, “Tetapi tinggallah kalian disini. Aku akan melihat Hantu bertangan api itu sebentar”

Kedua gadis itu menganggukkan kepalanya. Dan Puranti pun kemudian berkata, “Seharusnya ayah sudah dapat menentukan cara yang ayah katakan itu”

“Mudah-mudahan setelah aku melihat hantu itu sekali lagi”

Demikianlah maka Kiai Pucang Tunggal pun kemudian pergi meninggalkan kedua gadis yang sedang berlatih itu. Ia pergi ke bendungan untuk melihat sejenak, apakah Hantu Bertangan Api ada di bendungan”

“Dendamnya membara sampai ke ubun-ubunnya” berkata Kiai Pucang Tunggal kepada diri sendiri ketika Hantu Bertangan Api itu masih berjalan mondar mandir didalam cahaya bulan yang hampir bulat bersama dua orang pengiringnya.

“Ia tidak akan datang” terdengar salah seorang dari kedua pengiringnya itu berkata.

“Persetan” Hantu itu menggeram, “jika saat purnama naik ia benar-benar tidak datang, maka aku akan memecahkan bendungan ini. Anak-anak muda Sambi sajalah yang kemudian akan melepaskan dendamku kepada Pikatan. Atau, didalam kesempatan lain aku harus membunuhnya”

“Sebaiknya kita datang saja kerumahnya”

“Aku menunggu sampai saat purnama naik. Dan aku akan merusak bendungan ini lebih dahulu sebelum aku merusak tubuh Pikatan yang memang sudah cacat itu”

“Tetapi malam ini ia tidak akan datang”

“Masih ada tiga malam lagi, setelah malam ini” geram Hantu Bertangan Api” Rasa-rasanya aku sudah tidak sabar lagi”

Kawan-kawannya tidak menyahut lagi. Ketika Hantu itu kemudian berjalan hilir mudik pula, maka kawan-kawannya itupun duduk diatas sebuah brunjung yang sudah diisi dengan batu, tetapi belum sempat diturunkan kedalam air.

Kiai Pucang Tunggal tidak menunggu mereka lebih lama lagi. Dengan hati-hati ia meninggalkan tanggul diatas tebing itu, tetapi ia tidak segera kembali ke tempat Puranti dan Wiyatsih berlatih.

“Aku ingin meyakinkan diri tentang Pikatan sebelum rencana ini aku cobakan” berkata Kiai Pucang Tunggal didalam hati.

Ternyata bahwa ia sempat juga melihat Pikatan berlatih seorang diri. Tetapi benar-benar meyakinkan. Jika Pikatan itu kemudian bersedia melawan Hantu Bertangan Api, maka ia mempunyai kesempatan yang baik. Setidak-tidaknya Pikatan akan dapat mengimbangi kemampuan Hantu Bertangan Api. Bahkan Pikatan masih mempunyai kelebihan. Justru karena tangannya cacat, maka gerak kakinya menjadi semakin lincah. Namun demikian, jika Hantu Bertangan Api mempergunakan senjata rangkap, maka itu akan merupakan suatu kelemahan bagi Pikatan yang harus diisi dengan kecepatan gerak tangan kirinya dan terutama adalah kakinya.

Baru setelah ia yakin, maka Kiai Pucang Tunggal itu pun kembali mendapatkan kedua gadis yang juga sedang berlatih dengan tekunnya.

“Hampir tidak ada selisihnya” berkata Kiai Pucang Tunggal didalam hati ketika ia melihat Wiyatsih berlatih melawan Puranti, “tetapi Puranti mempunyai kesempurnaan yang lebih baik didalam penyaluran tenaga cadangan dan penyesuaian diri yang masak terhadap kekuatan alam disekitarnya, justru yang sudah disediakan bagi manusia. Namun sambil menarik nafas dalam-dalam Kiai Pucang Tunggal berkata kepada diri sendiri, “Tetapi disitulah letak puncak dari ilmu ini. Meskipun didalam tata gerak lahiriah keduanya hampir tidak ada selisihnya, tetapi didalam pengetrapan yang sebenarnya Wiyatsih masih harus banyak berlatih. Namun demikian, apabila terpaksa sekali, Wiyatsih pasti akan mampu dihadapkan kepada Hantu Bertangan Api itu.

Dengan demikian maka Kiai Pucang Tunggal sudah sampai pada suatu kepastian, dan menganggap bahwa sudah sampai waktunya untuk mengatakan rencananya kepada kedua gadis itu.

Karena itu, ketika ia sudah benar-benar yakin, maka iapun segera turun ke tebing mendapatkan Puranti dan Wiyatsih, yang kemudian berhenti pula berlatih.

“Aku sudah siap dengan rencana itu” berkata Kiai Pucang Tunggal.

Puranti lah yang tidak sabar. Dengan serta merta ia bertanya “Apakah rencana itu ayah?”

Kiai Pucang Tunggal menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, “Duduklah. Kita berbicara dengan tenang, agar kita dapat menilai setiap persoalan sehari-harinya”

Kedua gadis itu menjadi berdebar-debar. Tetapi mereka pun kemudian duduk diatas sebuah batu berhadapan dengan Kiai Pucang Tunggal.

Dengan hati-hati Kiai Pucang Tunggal mengatakan rencananya. Dipilihnya kata-kata yang tidak menyakitkan hati dan mengejutkan. Orang tua itu sadar, betapa kerasnya hati kedua gadis itu.

Puranti dan Wiyatsih mendengarkan setiap kata dengan bersungguh-sungguh. Tetapi kerut merut di kening mereka semakin lama menjadi semakin dalam. Sehingga sebelum Kiai Pucang Tunggal selesai sama sekali, Puranti telah memotongnya, “Tidak ayah. Tidak dengan cara itu. Aku tidak mau”

Ayahnya mengerutkan keningnya pula. Sejenak dipandanginya wajah Puranti yang menjadi suram.

“Puranti” berkata Kiai Pucang Tunggal, “jangan memandang hidup ini hanya sesaat. Kau mungkin dapat membanggakan dirimu dengan membunuh Hantu Bertangan Api. Tetapi sepekan, sebulan dan untuk bertahun-tahun lamanya hatimu akan menjadi kering. Apakah hal itu sudah kau perhitungkan?”

“Aku tidak memerlukan orang lain didalam hidupku selain ayah. Selagi ayah masih tetap menganggap aku sebagai anak, maka aku tidak memerlukan apapun”

“Tetapi pada saatnya aku akan mati Puranti. Mungkin karena petualangan yang masih saja aku lakukan, karena seperti sudah aku katakan, bahwa tidak ada seorang pun manusia yang seutuhnya sempurna. Yang sempurna hanyalah yang menjadikan kita semua. Itulah sebabnya, pada suatu saat kematian itu pasti tidak akan dapat kita hindari lagi” Kiai Pucang Tunggal berhenti sejenak, lalu, “tetapi seandainya aku berhasil menggulingkan diri dari dendam yang pernah aku nyalakan di hati orang lain, maka akan datang juga niat itu menjemputku”

Puranti menundukkan kepalanya.

Dalam pada itu, Wiyatsih ternyata berpendirian lain. Dipandanginya wajah Puranti yang suram itu. Perlahan-lahan ia bergeser mendekatinya. Kemudian seperti Kiai Pucang Tunggal, maka dengan hati-hati ia berbisik, “Puranti, pertimbangkanlah baik-baik”

“Ah” Puranti memutar tubuhnya, “tentu kau sependapat dengan ayah, karena kau tidak merasakan, betapa sakitnya hati ini. Tentu tidak seorang pun, yang bersedia dihinakan dan direndahkan. Aku masih mempunyai harga diri”

“Kau dapat melupakannya Puranti” berkata ayahnya, “meskipun aku tahu bahwa itu akan sangat sulit dilakukannya. Tetapi kau harus menyadari bahwa yang terjadi sampai kini, bukannya sikap yang sewajarnya, tetapi dipengaruhi olah kejutan jiwa yang tidak tertanggungkan. Karena itu, kau yang tidak mengalami cidera jasmaniah, sebenarnya tidak perlu ikut mengalami goncangan perasaan sehingga kau perlu mempertahankan harga dirimu dan bahkan mencari saluran untuk menunjukkan kelebihanmu”

“Ayah” wajah Puranti menjadi merah.

Tetapi tiba-tiba saja Wiyatsih memeluknya sambil berkata, “Puranti. Mungkin aku lebih muda dari padamu, sehingga pertimbanganku tidak cukup masak bagiku. Tetapi aku harap kau dapat menerimanya. Aku akan berbahagia sekali jika kita tidak terlampau dikungkung oleh harga diri kita masing-masing. Aku juga tidak meskipun kakang Pikatan masih akan memaki-maki aku setiap hari”

Puranti tidak menghiraukannya sama sekali. Bahkan ia beringsut menjauh.

Namun tiba-tiba terasa sesuatu menyentuh perasaannya ketika setitik air jatuh di lengannya, air mata Wiyatsih.

“Kau mau mendengar Puranti” suara Wiyatsih mulai menjadi serak.

“Jangan cengeng” Puranti memotong. Tetapi suaranya pun sudah berbeda. Dalam keadaan yang tidak dapat dihindari lagi, maka hati seorang gadis akan tersentuh oleh lembutnya titik air mata.

Sejenak mereka terdiam. Namun Wiyatsih tidak lagi dapat menahan isaknya. Bahkan kemudian ia berkata, “Puranti, pada dasarnya aku memang seorang gadis yang cengeng. Tetapi aku minta kepadamu, pertimbangkanlah setiap kata Kiai Pucang Tunggal sebaik-baiknya.

Puranti tidak menjawab. Tetapi matanya pun menjadi panas. Namun ia tidak mau menitikkan air mata seperti Wiyatsih. Karena itu maka ia pun segera berdiri sehingga tangan Wiyatsih pun terlepas. Dengan langkah yang tegang Puranti berjalan hilir mudik. Lehernya terasa pepat karena ia bertahan untuk tidak menangis.

Kiai Pucang Tunggal dan Wiyatsih sama sekali tidak menegurnya. Dibiarkannya saja Puranti berusaha menguasai dirinya sendiri.

Namun sejenak kemudian dengan lemahnya gadis itu duduk pula diatas batu. Kepalanya menunduk dalam-dalam. Dan terdengarlah suaranya parau, “Aku akan melakukannya ayah”

Sekilas cahaya kegembiraan memantul di mata Kiai Pucang Tunggal. Namun ia masih harus berdiam diri ketika ia melihat Wiyatsih sekali lagi memeluk Puranti seperti memeluk kakak kandung yang telah lama hilang dari padanya, walaupun ia harus bertahan agar tangisnya tidak meledak.

Beberapa saat lamanya mereka saling berdiam diri, sehingga tepian dibawah tebing yang curam itu bagaikan dicengkam oleh kesenyapan yang tajam. Hanya desir air yang mengalir disela-sela bebatuan sajalah yang terdengar gemericik dalam irama yang ajeg.

Sepi malam itupun kemudian dipecahkan oleh desah nafas Kiai Pucang Tunggal. Perlahan-lahan ia berdiri dan berkata, “Terima kasih Puranti. Dalam keadaan yang tidak memaksa sekali, biarlah Pikatan yang mengakhiri persoalannya sendiri. Mudah-mudahan ia mau pergi ke bendungan. Dan agaknya aku masih mengharapkannya”

Puranti tidak menyahut. Tetapi perlahan-lahan pula kepalanya menunduk. Ia tidak dapat ingkar dari perasaanya sendiri, dan ia tidak dapat lari dari sifat-sifatnya. Sebagai seorang gadis betapapun keras hatinya. Karena itulah matanya pun manjadi panas pula.

“Aku bukan gadis cengeng seperti Wiyatsih” ia menggeram didalam hatinya. Karena itulah maka ia bertahan sejauh-jauh dapat dilakukan, meskipun terasa pelupuknya menjadi basah, dan terasa pula sesuatu menyangkut di kerongkongan.

Sejenak kemudian maka mereka pun sudah merasa cukup membicarakan persoalan yang harus mereka lakukan kemudian, apalagi malam menjadi semakin larut mendekati fajar yang segera akan pecah di Timur.

“Aku akan pulang” berkata Wiyatsih, “besok aku akan berlatih lagi. Bagaimanapun juga, aku harus menyiapkan diri, jika terpaksa aku harus mengganti kedudukan kakang Pikatan”

Kiai Pucang Tunggal menarik nafas. Tetapi ia tidak membantahnya. Bahkan kemudian ia mengangguk sambil berkata, “Baiklah Wiyatsih. Besok kami pun akan datang seperti biasa”

“Aku akan memenuhi permintaan para penjaga regol lebih dahulu. Baru tengah malam kita akan pergi ke tepian ini”

“Baiklah. Tetapi jagalah badanmu. Betapapun niatmu membakar dada, namun kemampuan jasmaniahmu sangat terbatas seperti kodratnya. Karena itu, cobalah beristirahat di siang hari, agar kau menjadi tetap segar sampai saat purnama naik. Bukan sebaliknya. Sebelumnya kau telah berusaha mati-matian, namun pada saatnya, kekuatan jasmaniahmu menjadi terus tanpa kau kehendaki”

Wiyatsih menganggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia menjawab, “Baik Kiai. Aku akan tetap menyadari betapa terbatasnya kemampuan kita, manusia yang kecil ini”

Demikianlah maka mereka pun kemudian meninggalkan tepian, Wiyatsih dengan tergesa-gesa segera kembali pulang. Ia ingin mendahului kakaknya, Pikatan. Apalagi sesuai dengan pesan Kiai Pucang Tunggal, ia harus juga mengingat kemampuan jasmaniahnya. Karena itu, ia masih berusaha untuk tidur barang sekejap. Jika siang hari masih ada kesempatan, alangkah baiknya. Tetapi di siang hari ia harus berada di bendungan dan bekerja bersama-sama dengan anak muda Sambi Sari dalam suasana yang gelisah. Apalagi mereka merasa semakin dekat dengan saat purnama naik. Saat yang sama sekali tidak mereka harapkan.

Ketika Wiyatsih di pagi hari sampai ke bendungan. rasa-rasa-nya bendungan itu masih sepi. Baru satu dua orang anak muda yang duduk dengan lesu diatas batu-batu yang masih belum dimasukkan kedalam brunjung-brunjung yang masih tertimbun.

“Manakah yang lain?” bertanya Wiyatsih.

Kesambi yang ada diantara mereka menjawab, “Sebentar lagi mereka akan segera datang”

Wiyatsih menarik nafas dalam-dalam. Ia adalah seorang gadis yang pertama datang. Agaknya gadis-gadis pun menjadi ketakutan dan ragu-ragu untuk datang ke tepian.

Tetapi ketika matahari semakin tinggi ada juga beberapa anak muda yang datang, meskipun tidak sebanyak biasanya. Gadis-gadis pun tidak menuruni tanggul sambil tersenyum-senyum. Tetapi wajah-wajah itu manjadi buram dan berkerut-merut.

Meskipun. demikian, kerja itu mereka lanjutkan juga. Dengan tenaga yang ada mereka mengisi brunjung-brunjung bambu. Tetapi mereka tidak menurunkannya kedalam air.

Meskipun demikian, namun Kesambi dan Wiyatsih tidak dapat memaksa anak-anak muda Sambi Sari dan gadis-gadisnya untuk bekerja seperti biasanya. Mereka menyadari bahwa mereka dibayangi oleh ketakutan yang belum pernah mereka alami.

Anak-anak yang jumlahnya tidak sebanyak hari-hari yang lewat itupun pulang sebelum matahari hinggap di punggung bukit seperti biasanya. Mereka menjadi cepat lesu dan seakan-akan tenaga mereka pun cepat terkuras habis.

Namun dengan demikian, Wiyatsih masih mendapat kesempatan untuk beristirahat. Di sore hari menjelang senja ia berbaring di pembaringannya. Mereka-reka apakah yang kira-kira akan terjadi pada saat purnama naik.

Ibunya yang hampir tidak pernah melihat Wiyatsih berada di pembaringan menjelang sore hari menjadi berdebar-debar. Perlahan-lahan ia membuka pintu bilik itu dan perlahan-lahan pula ia melangkah masuk.

“Ibu” Wiyatsih pun kemudian bangkit dan duduk di bibir pembaringannya.

“Apakah kau sakit Wiyatsih?” bertanya ibunya.

“Tidak ibu, kenapa?”

“Kau berbaring disaat begini?”

“O” Wiyatsih mencoba tersenyum. Lalu katanya, “Aku memang lelah sekali. Tetapi aku tidak sakit. Hari ini kita bekerja lebih keras di tepian ibu Ada beberapa orang kawan yang karena sesuatu hal tidak dapat ikut masak bagi anak-anak muda yang mengerjakan bendungan itu, sehingga aku menjadi lelah sekali”

Ibunya mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun tangannya meraba tengkuk Wiyatsih. Katanya, “Tubuhmu pun tidak panas. Mungkin kau memang lelah sekali. Beristirahatlah”

“Baik ibu. Tetapi jika aku tertidur, tolong bangunkan aku pada saat lampu dinyalakan”

“Kita sudah hampir menyalakan lampu didalam bilikmu yang mulai gelap ini” berkata ibunya.

Wiyatsih tidak menjawab. Tetapi ia tersenyum sambil membaringkan dirinya dipembaringannya.

Ibunya pun kemudian meninggalkannya dan menutup pintu bilik itu. Namun ia sama sekali tidak mengetahui kegelisahan yang sebenarnya yang mencengkam hati anak-anaknya.

Beberapa saat kemudian, ketika malam mulai turun, setelah dibangunkan oleh ibunya, maka Wiyatsih pun pergi kehalaman depan. Dilihatnya kedua penjaga regolnya bergegas berdiri dan menghampirinya.

“Aku baru saja bangun tidur berkata Wiyatsih, “tunggu sebentar. Aku akan mandi dan makan sedikit”

Kedua penjaga regol itu mengerutkan keningnya. Salah seorang dari keduanya berkata, “Kau tidak pernah tidur disaat begini”

“Sekarang aku mencobanya” jawab Wiyatsih.

Penjaga regol itu hanya menarik nafas saja ketika kemudian ia melihat Wiyatsih tersenyum sambil berkata, “Tunggulah di regol”

Penjaga regol itupun kemudian kembali ke pintu regol yang masih terbuka. Sejenak mereka berbincang tentang kemungkinan yang akan mereka hadapi. Namun mereka pun kemudian berhenti ketika mereka melihat Tanjung memasuki halaman rumah itu.

“Kalian sudah siap disitu?” bertanya Tanjung.

“Ya” jawab salah seorang penjaga regol itu dengan hati yang kosong.

Tanjung tidak bertanya lagi. Ia berjalan tergesa-gesa naik ke pendapa, kemudian mengetuk pintu pringgitan.

“Siapa?” bertanya Nyai Sudati.

“Aku, Tanjung Nyai”

“O” desis Nyai Sudati. Sejenak kemudian pintu pringgitan itupun terbuka, dan Tanjung pun dipersilahkannya masuk.

“Aku hanya sebentar saja Nyai” berkata Tanjung dengan tergesa-gesa pula, “Keadaan menjadi bertambah buruk. Dan apakah Nyai sudah mendengar desas-desus tentang usaha merusak bendungan selain orang yang menantang Pikatan itu? Yang justru orang itu telah dirintangi oleh orang yang menyebut dirinya mempunyai kepentingan dengan Pikatan pada saat purnama naik itu?

“Ya, aku memang mendengar. bahwa di bendungan terjadi semacam perang. Tetapi bagaimanakah jelasnya?”

“Benar, semacam perang. Tetapi yang penting, kabar yang tersebar, orang-orang kaya lah yang mengupah orang-orang itu untuk merusak bendungan”

Nyai Sudati mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, “Ya aku memang mendengar”

“Nah, bukankah hal itu berbahaya bagi Nyai?”

“Kenapa?”

“Anak-anak muda itu tentu akan membenci setiap orang kaya, termasuk Nyai. Apalagi Nyai sudah pernah mengatakan kepada Wiyatsih, bahwa Nyai tidak sependapat dengan bendungan itu”

“O” wajah Nyai Sudati menjadi tegang, “tetapi aku tidak pernah ikut campur didalam Persoalan itu”

“Aku tahu, Nyai. Tetapi hal ini perlu ditegaskan”

“Maksudmu?”

“Wiyatsih yang ikut serta dalam pembuatan bendungan itu harus tahu, bahwa Nyai tidak ikut mengupah orang-orang yang akan merusak bendungan itu, supaya Nyai tidak ikut menjadi sasaran kemarahan anak-anak muda itu. Meskipun andaikan musuh Pikatan itulah yang kemudian merusak, karena Pikatan tidak mau datang ke bendungan Pada saat purnama naik, maka kebencian dan kekecewaan mereka terhadap Pikatan dan sekaligus terhadap orang kaya akan berbahaya Nyai”

Tinggalkan komentar